KOMIC매거진

- Special우리들의 傳說

-

- 조회수 1742

- 조회수 1742

우리들의 傳說

우리들에게는 우리들의 전설이 있다.

晴崗 김영훈

비방(秘方) 논쟁

비방(秘方)

1. 공개하지 않고 비밀리에 하는 방법.

2. [한의학] 자기만 알고 남에게 공개하지 않는 특효의 약방문.

비방이 정말 존재하느냐, 아니냐에 대해 한의사들 사이에서도 의견이 분분하다. 사실 어떤 질환에 대한 비방이 있다는 것은 한의학적 진단 과정의 특수성을 생각할 때 어불성설이기는 하다.

한의사들은 진찰할 때 단순히 질병명을 정하는 데 그치는 것이 아니라 변증(辨證)이라고 하는 추가적인 진찰 과정을 거친다. 여기서 말하는 변증이란 환자의 임상 자료를 종합 분석하여 질병의 병리적인 본질을 인식하고 아울러 구체적인 진단을 도출하는 과정이다. 똑같은 비만으로 진단했다 할지라도 어떤 사람은 에너지 대사가 떨어져서 살이 찌게 된 것일 수도 있고, 어떤 사람은 인체 내 노폐물 처리가잘 처리되지 않아 점차 문제가 생겨난 것일 수도 있다. 이에 대해 한의학에서는 각각 기허형(氣虛型), 습담형(濕痰型)이라고 이름 붙여 환자의 특수성을 고려해 다시 분류하는 과정을 거친다. 한 가지 질환명으로 환자들을 단순하게 묶는 것이 아니라 개인의 특수성을 더 고려하는 방식이라고 말할 수 있겠다.

이런 특성을 생각할 때 개인의 특수성에 대한 변증 없이 어디에나 잘 듣는 특효약이 있다는 생각은 선뜻 받아들이기 쉽지 않다. 그 때문에 이런 입장에서는 처방 대상자의 n수 부족, 진단과정이나 치료과정에서의 평가 오류, 개인의 과장 등이 합해져 실제 존재하지도 않는 비방미신이 생겨났다고 비방(誹謗)하게 된다.

그런데 실험실에 있는 후배로부터 재미난 이야기를 들은 적이 있다. 사군자탕을 과립제 형식으로 추출한 것과 엑스제 형식으로 추출했을 때 일부 유효성분의 함량이 미세하게 달라졌다는 것이다. 한 가지 약재만으로 추출한 가루[單味]를 섞은 후 동결한 제제를 엑스산제라고 부르고, 일반적인 탕제처럼 약재를 혼합하여 추출한 탕제를 제형 변화시켜 만든 복합제를 과립제라고 부른다.

방제(方劑)를 개개 생약의 합으로 볼 것인가, 아니면, 전체를 하나로 볼 것인가? 전체는 단순히 부분의 합이 아닌 경우가 많다. 무슨 말인가 하면 특정 배합이나 특정 조제 방식에 따라 약효가 증대되는 소위 황금비나 비법(秘法)이 존재할 가능성을 배제할 수 없다는 것이다. 비방을 인정하는 입장에서는 무엇보다도 해당 처방을 써보았을 때 뛰어난 효과를 경험한 기억이 많기 때문에 쉽게 비방을 부정할 수 없게 된다.

실제로 보건복지부에서도 개별 한방의료기관이 가진 이른바 ‘비방’을 찾아 한의계 공용자산으로 활용하는 방안을 추진하고 있다. 이런 점을 볼 때 무언가 특효약이라 할 만한 처방들이 존재하기는 하는 거다. 복지부는 한의표준임상진료지침 개발사업단과 함께 '한의약치료기술 공공자원화 사업'을 실시, 한방의료기관이 자체적으로 보유하고 있는 한의약기술(비방)의 제도권 진입을 지원해 한의계 전체의 공용자원으로 활용하고자 한다고 밝혔다.

사실 비방의 더 근원적인 문제는 이거다.

많은 사람들이 알게 되는 순간 비방이 아니게 되므로 비방이 태생적 모순을 가지고 있다고 말할 수는 있겠다. 하지만, 아니 요즘 같은 세상에 그게 뭐 그렇게 대단한 것이라고 도통 알려주지를 않는다. 물론 알려줄 의무는 없다지만 환자들을 조금 더 잘 고쳐보고 싶어서 그런다는데도 왜 알려주지 않는 것일까? 그렇게 감추다 보면 해당 처방에 대해 올바른 평가가 이루어질 수가 없고, 결국 그것은 아무것도 아니게 되어버린다. 조금 더 거시적으로 보면 이는 비방 뿐 아니라 그간 한의학계 내부의 근본적인 문제이기도 했다. 지금이라도 공개와 검증, 임상평가가 이루어지지 않는다면, 우리의 고유한 한의약 기술이 과학적 검증절차 없이 점진적으로 사장되고 말 것이다.

비방집(秘方集)

당장 내 눈앞의 환자에게 더 효과적인 처방을 적용함으로써 의사로서의 만족감을 느끼고 싶다. 어떻게 해야 하지? 생리, 병리, 본초, 방제에 대한 이해를 궁구히 함과 동시에 다양한 질환에 대한 처방 경험을 늘려가는 과정에서 치료 및 실패 경험이 쌓여야지만 처방 실력이 고취된다. 그러기 위해서는 한방생리학에 통달하는 것은 말할 것도 없거니와, 방제의 시조《상한잡병론(傷寒雜病論)》을 기시로 동원(東垣)의 《비위론(脾胃論)》을 포함한 금원사대가(金元四大家)의 의론(醫論)을 검토한 후, 허준 선생의 《동의보감》을 통독하고, 이제마 선생의 《동의수세보원(東醫壽世保元)》을 비판적으로 읽음으로써 한의학의 생리, 체질에 대한 고찰까지 깊어져야만 한다.

이렇게 말하는 스승을 만나면 우선 구역감이 느껴지면서 도망가고 싶다. 그리고 우선 급한 대로 소위 괜찮다는 처방집을 찾게 된다. 그때 다들 추천해 주는 바로 그 책. 다들 이름은 한 번쯤 들어봤을 것이다. 바로 그 유명한《청강의감(晴崗醫鑑)》

“생리통에 어떤 약을 써야 할까요?”

하고 말하면 어떤 선배는 이렇게 말해준다.

“현부리경탕(玄附理經湯) 한 번 써보렴.”

현부리경탕은 혈중기체(血中氣滯)하여 월경난행(月經難行)하며 임경복통(臨經腹痛)이 심한 데 쓰인다. 순기활혈제(順氣活血劑)로서 월경통에는 대부분 응용할 수 있는 특효방이며, 무려 한방여성의학 교과서에도 실려 있는 처방인데, 바로《청강의감》에 기재된 처방이다.

玄附理經湯

香附子 3.0

蒼朮, 烏藥 1.5

玄胡索, 橘皮, 當歸, 白芍藥, 川芎, 枳殼, 蓬朮, 桃仁 1.0

官桂, 木香, 紅花 0.7

薑 3

“노인 환자분께서 매일매일 종아리에 쥐가 나서 잠을 못 주무신다는데 잘 듣는 약 없나요?”

하고 말하면 또 누군가가 이렇게 말해준다.

“두우양영전(杜牛養營煎)을 써서 내가 실패해 본 적이 없지.”

이 처방은 삼기음(三氣飮)의 가감방으로 기혈부족(氣血不足)으로 하지가 허약무력하며 혹 견인작통(牽引作痛)하는 데 쓰인다.

杜牛養營煎

熟地黃 3.0

川牛膝 杜冲 當歸 2.0

枸杞子 1.5

木瓜 肉桂 甘草 1.0

“화병(火病) 환자가 항시 소화가 안 된다고 살려달라고 찾아왔어요.”

하고 말하면 또 누군가 다 듣지도 않고 이렇게 말한다.

“개울화담전(開鬱化痰煎)증이네!”

육울탕(六鬱湯)의 변방(變方)인 이 처방은 만성위염에는 거의 모두 활용될 뿐 아니라 구체비적(久滯痞積)과 만성, 신경성 등 모든 위장병에 기본통치방으로 응용된 처방이다. 요새 말로 표현하자면 스트레스로 인해 야기된 기능성 소화불량증(Functional Dyspepsia, FD)에 쓰이는 처방인 셈이다.

開鬱化痰煎

香附子 2.5

蒼朮(白朮), 陳皮, 厚朴, 半夏, 赤茯苓, 連翹, 蘿蔔子, 枳實, 神麯炒 1.0

木香 0.7

黃芩(酒炒), 黃連(酒炒) 0.5

薑 3

노파심에 적자면 한의사들이 이렇게 누군가의 말만 듣고 진단 없이 처방하지는 않는다. 그리고 이러한 태도가 그렇게 비과학적인 것도 아니다. 근거중심의학(EBM)의 위계질서 피라미드 기저부에는 문헌증거와 전문가 의견이 있으며, 유명한 처방들은 실제 실험적인 증명이 이루어지면서 효과가 과학적으로 입증받는다. 예를 들어 〈개울화담전이 흰쥐 소장(小腸) 수송능과 위액분비에 미치는 영향〉이라는 논문을 보면 개울화담전 복용 이후 쥐의 소장 수송능이 향상되며, 혈청 중 글루코스 함량이 높게 나타났으며, 신장과 간 조직에서의 손상은 나타나지 않았다. 검증할만한 가치가 충분히 있기 때문에 다음 단계의 연구가 진행된 것이다.

EBM hierarchy

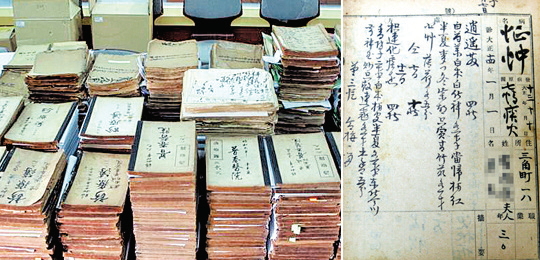

《청강의감》이 어떤 책인지 잠깐 설명을 들어본다면 과학성에 대한 의심을 조금 더 거둘 수 있을 것이다. 간혹 고(故) 이종형(李鍾馨, 1929~2008) 선생을 저자로 알고 계신 분들이 있지만, 그는 청강 김영훈(金永勳, 1882~1974)의 수제자로 스승의 의학사상을 정리하여 간행(1984)했을 뿐이다. 《청강의감》의 근간은 1914년부터 1974년까지 서울 종로에서 개원한 한의사 김영훈의 60여 년간에 걸친 진료기록이다. 우습게 보지 말자. ‘청강 김영훈 진료 기록물’은 무려 국가지정기록물로 지정된 소중한 유산이다. 그의 진료기록은 2012년 근대문화유산, 2013년 국가지정기록물 제7호로 차례차례 지정돼 의학사적 가치를 인정받았다.

청강 김영훈 선생의 유족이 경희대에 기증한 처방전과 진료기록부 등 유품 1600여 점

다음은 1917년 9월 5일 보춘의원에 내원한 안영호씨 부인 박씨의 진료기록이다.

나이는 당시 30세, 숭4동 1780번지에 거주하였으며 만삭이 가까워져 온 시기에 ‘태중복대증’으로 내원하였다. 이 증상은 전달 2일경에 시작하였으며 병증의 원인을 복중에 수습(水濕)이 과다한 것으로 보고 달생산(達生散)을 처방하였다.

《청강의감》이 단순히 처방집이 아니라 실제 진료기록과 처방 내역을 기반으로 다시 정리된 책이라는 점을 강조하는 이유는 이것이 결국 근거중심의학 위계질서의 두 번째 바닥을 이루는 case series/case report에 해당하기 때문이다. 이는 많은 한의학 서적의 특징이기도 한데, 비록 근거수준은 낮다고 할지언정 실제 진료행위에 있어 이러한 내용을 참고하는 것은 결코 EBM의 흐름을 거스르는 것이 아니다.

이 소중한 기록유산이 어떤 과정을 거쳐서 복원되고 데이터화되었는지 궁금하신 분들은 차웅석, 박래수의 논문 〈청강 김영훈 진료기록 복원연구〉를 찾아보기 바란다. 소위 증례보고에 해당하는 《청강의감》은 한 개인의 처방 사용 기록으로 일관된 경향을 보이며, 단일 방제에 사용된 본초 개수에 편차가 크지 않고 본초 종류 역시 광범위하지 않다. 또 대표 처방 외에 처방 용례들을 부연하고 있어 중요한 방제 및 본초의 경우 반복적으로 등장한다. 이러한 특징은 빈도를 기반으로 한 분석에 유리하기 때문에 〈HF-IFF: TF-IDF를 응용한 병증-본초 연관성(relevancy) 측정과 본초 특성의 시각화〉라는 논문에서도 이 기록물을 이용하고 있다.

참, 가장 중요한 이야기를 빼먹었는데, 《청강의감》은 비방집이 아니다. 너무나 많은 사람들에게 알려져 있고 공개되어 있기 때문이다. 정말 뛰어난 치료 기술을 소지하고 있다면 동료들에게 공유하고 올바르게 검증받음으로써 한의학을 한 단계 발전시키기를 바래본다.

청강 김영훈 선생

우리들의 전설 김영훈 선생의 사진부터 한번 살펴보자. 무언가 포스가 느껴진다고 느끼는 건 우리들뿐인가? 우선 청강 김영훈 선생은 순종의 어의(御醫)를 지내 황실의학의 전통을 계승했다. 또 우리가 어의 이런 거 좋아하니까.

청강 김영훈 선생

김영훈 선생은 1882년 4월 강화도에서 출생하였다. 15세가 되던 1896년 눈병을 앓은 것을 계기로 한의학에 입문하게 되었다고 전해진다. 그는 당시 강화도에서 의원으로 활동하던 서도순 선생의 집에 기숙하면서 3년간 서도순 선생에게 《황제내경》과 《의학입문》, 《동의보감》등을 수학하였으며 다시 강화낙가산진문사(江華洛迦山晋門寺)에 입산하여 3년 동안 의학연구에 몰두하였다. 특히 그는 《의학입문》에 정통한 것으로 알려져 있다.

대부분 그에 대해 아는 것은 오로지 《청강의감》 뿐이지만 근현대에 한국한의학사에서 일어났던 중요한 사건들이 모두 청강 선생과 연관되어 있을 정도로 김영훈은 당시 한의학계에 많은 업적을 남긴 인물이다. 1904년에 동제의학교(同濟醫學校) 교수, 1907년 팔가일지회(八家一志會) 구성, 1915년 전국의생대회(全國醫生大會) 개최, 한의학전문잡지 《동의보감(東醫報鑑)》 창간, 1924년 학술단체 동서의학연구회(東西醫學硏究會) 결성, 1937년 경기도립의생강습소(京畿道立醫生講習所) 개소… 적자니 끝이 없다. 중간에 잡지를 만들었다니 우선 반갑다. 역시 전설적인 한의사라면 잡지를 만들어야 돼.

몇 가지 에피소드를 살펴보자.

1894년 갑오개혁과 1899년 서양식 의학교육기관의 설립으로 더 이상 한의사를 양성할 수 없게 되자, 전의(典醫) 출신인 홍철보, 장용준 등은 고종에게 건의하여 한의학교육기관을 설립해 달라고 요청하였다. 고종의 승낙을 받은 이들은 국고 지원을 약속받고 여기에서 강의를 담당할 교수를 선발하게 되었으며, 여기에 청강 선생이 응시하여 높은 경쟁률을 뚫고 1등으로 선발되었다. 그래. 이쯤 돼야 레전드지. 우리는 1등 이런 거 좋아하니까.

그러나 1907년 고종이 헤이그 특사 사건으로 폐위되면서 애석하게도 동제의학교는 폐교되고 말았다. 청강선생은 동제의학교가 폐교된 이후 일제강점기 수십 년 동안 여러 차례 강습소를 운영하였는데 그곳에서 한의학과 서양의학을 모두 강의하였다. 앞서 동서의학연구회를 언급했었는데, 이 명칭을 통해서도 우리는 서양의 의학지식을 수용하려 했던 선생의 의지를 읽을 수 있다. 1932년에 우리에게는 《통속한의학원론》의 저자로 익숙한 조헌영 선생이 청강 선생 집으로 피신해 왔을 때가 있었는데 김영훈이 전통 한의학에도 정통하였으며, 설명하는 논리가 매우 현대적이어서 깊은 감명을 받았다는 에피소드가 전해진다.

해방 후 대한민국 건국축하식에서 건국국민훈장을 받았으며, 구왕궁명예전의, 대한한의사협회 명예회장, 서울한의과대학(현 경희대학교 한의과대학의 전신) 명예학장 등을 지냈다. 1974년 7월 향년 93세의 일기로 작고하였으며 미완고 《수세현서(壽世玄書)》와 앞서 언급했던 보춘의원 진료부 12만 장을 남겼다. 이외에도 〈擧形名論하여 告天下人士〉 등 많은 논고를 남겼으며 《동의보감》, 《동서의학보》, 《동양의약》 등 여러 개의 의학잡지도 발행했다. 유고(遺稿)로는 제자 이종형이 그의 의안(醫案)을 모아 정리한 《청강의감》이 있으며, 우리는 이 책을 통해 여전히 그와 접하고 있다.

적자생존

이제 고작 두 번째이지만 〈우리들의 전설〉 코너를 작성하는 것은 언제나 부담스런 일이다. 논란을 일으키지 않을 인물을 선정하기가 생각보다 쉽지 않으며, 또 해당 인물의 기록을 찾는 과정 역시 보통 일은 아니기 때문이다. 게다가 유족이 원하지 않을 경우 함부로 기사화할 수도 없는 노릇이라 편집자 입장에서는 피가 마른다.

하지만 김영훈 선생에 대해서는 많은 논문과 기사, 기록을 손쉽게 찾을 수 있었기에 비교적 고생하지 않고 이 글을 작성했다고 말해도 될듯하다. 그 이유는 선생이 워낙 위대한 전설이었기 때문이기도 할 테지만, 무엇보다도 그의 병적인 기록습관 덕분이었다.

선생은 아직 병력기록에 대한 표준도 잡혀있지 않은 때부터 성명, 주소, 직업, 나이, 병명, 병인, 진료일, 발병일 같은 기본적인 진료기록 항목에서부터 치료처방의 구성약물 투약량까지 세밀하게 기록하여 두었다. 그 기록이 없었다면 지금의 《청강의감》도 없었을 것이며, 그 기록을 기반으로 한 후속 연구도 없었을 것이다.

다들 아시는 ‘적자생존’. 요새는 ‘적는 자가 살아남는다’는 뜻으로 쓰이는 경우가 더 많다고 한다. 그만큼 메모와 기록의 중요성이 강조되는 세상이며, 의료인에게 있어서 차트와 같은 의료 기록은 일차적인 데이터이다. 욕심으로는 언제나 한 번에 가장 높은 곳까지 날아오를 것 같지만, 차근차근 단계를 밟아 오르지 않고서는 늘 제자리에 맴돌 수밖에 없다. 지금의 기준으로는 우스워 보일지 몰라도 근거중심 한의학이 만들어지기 위해서는 가장 기본이 되는 데이터들과 그것에 대한 기록이 존재해야만 한다. 위대해지고 싶은가? 한의학을 발전시키고 싶은가? 언제나 기록하는 습관을 들이시라. 전설의 뒤를 이어 EBM의 다음 피라미드를 쌓아나가는 것은 우리, 후배들의 몫일 것이다.

기획·편집_On Board 편집국

댓글

댓글

로그인

로그인

회원가입

회원가입